七千里路云和月——读刘可牧《七千里流亡》

编辑导读:

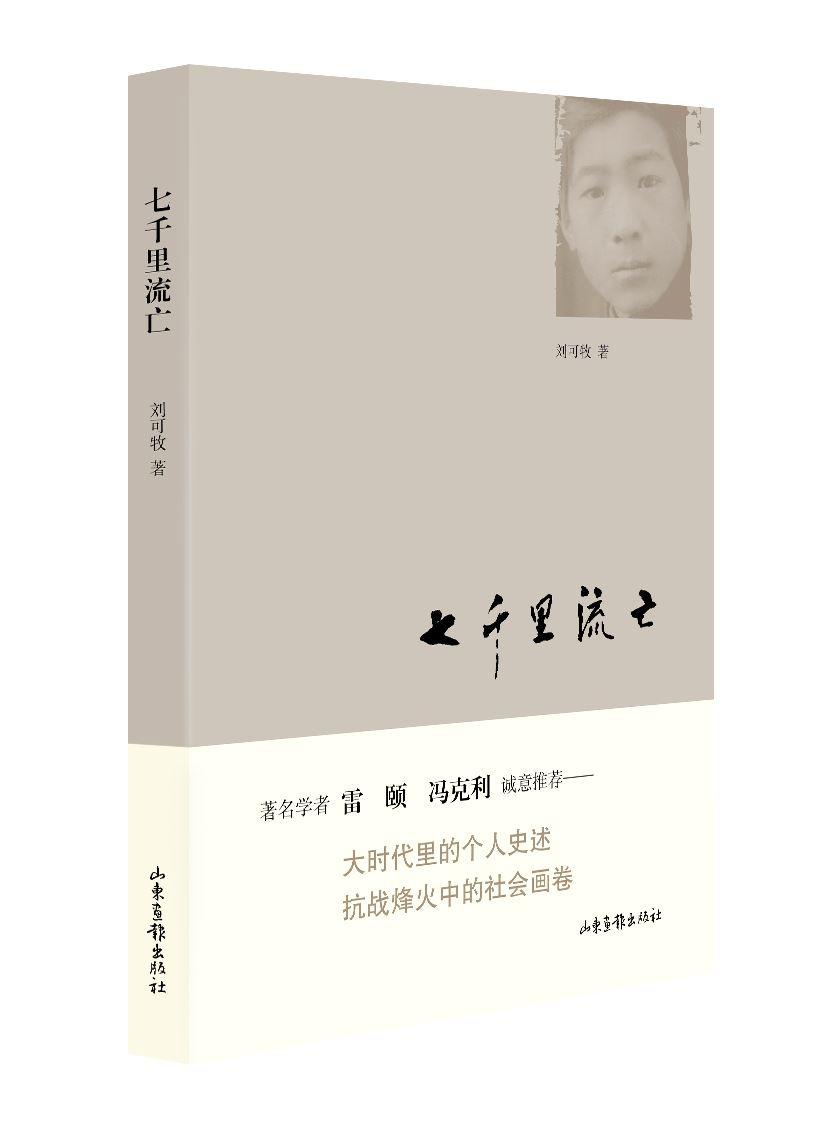

山东画报出版社新近推出了《七千里流亡》一书,作者以生动流畅的笔墨,回忆了济南省立一中的师生流亡大后方的艰难历程。正如著名历史学家雷颐在本书的推荐语里所说,抗战时“中学西迁,更加艰辛,也更有‘故事’。

1937年,日本全面侵华,骤间改变了亿万中国人的命运,迫使成千上万的民众走上了生死离别的流亡之路。这其中有随企业内迁的职工、有公教人员,也有青年学生。过去常见的流亡学生回忆,多为大学生,像记述西南联大流亡大后方经历的专著与文章,多有出版,并传为佳话,向为世人所乐道。

山东画报出版社新近推出了《七千里流亡》一书,作者以生动流畅的笔墨,回忆了济南省立一中的师生流亡大后方的艰难历程。正如著名历史学家雷颐在本书的推荐语里所说,抗战时“中学西迁,更加艰辛,也更有‘故事’。却长期不为人知,不被重视。刘可牧先生将那个大时代自己随校西迁,颠沛流离七千里的过程娓娓道来……填补了历史一道小小的,但却重要的空白”。八年抗战,不光是前方将士的流血牺牲,也是平民百姓拒做亡国奴的生死流亡。作为八年抗战的重要组成部分,亿万民众的颠沛流亡理应大书特书,不使淹没。

该书的作者刘可牧(1920-2007),曾用名刘保全。祖籍山东兰陵县,生于南京一个笃信基督教的家庭,童年随父母迁居济南。刘先生从小酷爱文学,抗战前就读于山东省立第一(初级)中学时,即在林语堂主编的《谈风》等刊物上发表过多篇作品。济南沦陷前作者选择了随校西迁,途经河南、湖北、陕西,跋涉七千里,流亡到了四川。

晚年时,刘先生写下了这部抗战流亡回忆录,留下一段带有生命温度的个体史述。期间的轰炸,险途,饥寒,疠疫,贫困,无助,死亡,从军,革命,政争,迫害,逃离……抗战大时代里,同学、师长等各色人物的种种际遇和命运,都在实录笔下。流亡途中,师生们艰辛备尝,九死一生,或因饥饿、疾病而逝,或因溺水而亡,作者本人也险些被疾病夺去性命……难怪著名翻译家、政治学者冯克利慨叹说:“我读刘可牧先生这部晚年忆旧的遗稿,仿佛与他徜徉于青春梦的墓场,平淡文字铺陈的细节中,全是国难家殇。”

作者于晚年写下这部回忆录,使得他能以更具历史纵深的眼光和更开阔的视野回望那段峥嵘岁月,哀而不伤,写得从容而舒展。除了流亡的艰辛,书中还以情致盎然的文字,形象地再现了战争笼罩下流亡沿途五省的民情风物,留下了不可多得的抗战社会生活史存。

尤其可贵的是,作者的文字流畅而优美,一幅幅凄美的战时社会画卷,随着作者的行迹徐徐展开:泰山、赊旗店、山陕会馆、剑门、蓝滩……流亡沿途的山川地貌、乡俗风情扑面而来,历历在目。作者在写到战时河南名镇赊旗店时,这般描述:

“赊旗店已没有像样的商业和手工业。农家的农舍一片土黄色,只有一所基督教堂,青瓦粉墙很引人注目。清浅的唐、赵二河绕镇三面,向南缓缓流去。二河汇流处停着几只商船和渔舟。天地相接,宇宙辽廓……”

作者对沿途市井人物的刻画,从地方军政官员、商贾乡绅到贩夫走卒、农民村妇,也都眉目传神,活灵活现:

“赊旗店区公所设在南北大街路西的一所大院落里,门旁挂着个墨迹被风雨侵蚀难以辨识的公所牌子。穿灰衣的镇丁,肩上扛着杆‘汉阳造’,站在门旁。区长是个高胖大汉,土里土气的一身黑制服,头上戴了顶半新不旧的黑礼帽,在大街上走来走去,神气并不多么足,因块头大,引人注目……”

在豫鄂边界,作者路遇当地一村妇:

“我们坐在路旁的大磐石上憩息,见一个妇女从坡后背着一个兜子下来,走得很吃力。她一眼瞥见我们坐在那里,就把背篼往石上猛地一卸,原来是一兜子麦黄杏。因为撂得猛,震出十几颗顺着山坡滚动。她用褴褛的袖子揩一把额上的汗水,笑着对我们说:‘看样子是些学生,外路人,吃罢,才摘的杏!’”

寥寥数语,村妇的健朴、豪爽便跃然目前。类似的描写,在书中比比皆是,举不胜举。单从写作的意义上说,《七千里流亡》也不失为一部上佳的范本,值得一读再读。

(作者:冯克力)